ETH-Agronom Bruno Studer sieht in neuen Pflanzenzüchtungsmethoden mehr Chancen als Risiken. Der Professor für Molekulare Pflanzenzüchtung fordert, dass nicht die Technologie, sondern die Anwendung einer Risikoprüfung unterzogen werden müsse.

Die Herausforderungen für die Gemüseproduktion sind gewaltig: Immer mehr Pflanzenschutzmittel verlieren ihre Zulassungen, der Klimawandel sorgt für extreme Wetterverhältnisse verbunden mit neuen Krankheiten und dazu müssen mehr Leute mit weniger Anbauflächen ernährt werden. Grosse Hoffnungen hat die Branche deshalb in die Pflanzenzüchtung. Und in diesem Bereich ist in der Forschung in den letzten Jahren viel passiert. Mit der Genome-Editing-Methode CRISPR/Cas steht eine vielversprechende neue Technologie zur Verfügung. Was nach einem knusprigen Snack tönt, ist eine molekularbiologische Methode, welche die DNA im Erbgut gezielt schneiden und verändern kann.

Gesellschaftlich bewegt man sich damit in der Schweiz auf schwierigem Gelände, weil es Themen im Zusammenhang mit Gentechnologie in der Schweiz seit Jahrzehnten generell schwer haben und die Diskussionen dazu ideologisch geprägt sind. Seit einer Volksabstimmung im Jahr 2005 gilt in der Schweiz ein Gentech-Moratorium, das den Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen verbietet. Die Schweizer Landwirtschaft verkauft sich seit Jahren entsprechend mit dem Slogan «gentechfrei», was immer noch als Qualitätsmerkmal betrachtet wird. «Wer sich mit Gentechnikfreiheit profiliert, wird es künftig aber schwerer haben», sagte der ETH-Agronom und Professor für Molekulare Pflanzenzüchtung Bruno Studer an einem Referat, das er im April im Anschluss an die Delegiertenversammlung des Verbandes Schweizer Gemüseproduzenten (VSGP) hielt. Der VSGP selbst ist Gründungsmitglied des Vereins «Sorten für morgen», in der sich Detailhändler wie Coop oder Migros sowie landwirtschaftliche Organisationen wie IP Suisse oder der Schweizer Obstverband für eine offene Diskussion über neue Züchtungsverfahren einsetzen.

Prinzip Zufall bei traditionellen Züchtungs-Methoden

«Eine starke Pflanzenzüchtung ist ein tragender Pfeiler einer nachhaltigen Landwirtschaft», sagte Bruno Studer. Und CRISPR/Cas könnte künftig ein wichtiger Bestandteil davon sein. Für ihn ist klar, dass man die neuen Züchtungstechnologien nicht in den gleichen Topf werfen könne wie die klassische Gentechnologie aus den 90iger-Jahren. Denn mit CRISPR/Cas steht heute ein präziseres Instrument zur Verfügung, das in den letzten Jahren so richtig an Fahrt aufgenommen hat.

Den Gentech-Skeptikern sagt er, dass Züchtung schon immer mit genetischen Veränderungen verbunden war. So seien die meisten landwirtschaftlichen Kulturen teils während Jahrtausenden mittels Auslesezucht entstanden. Dabei wartete man immer auf spontan auftretende interessante Mutationen, die dann ausgelesen und weiterverwendet wurden. Gregor Mendel im 19. Jahrhundert habe mit seiner Vererbungslehre auch theoretisch gezeigt, dass es möglich ist, gut miteinander funktionierende Genome für die Pflanzenzüchtung auszunützen. Später wurden durch radioaktive Strahlung oder Chemikalien Mutationen erzwungen, die für die weitere Züchtung verwendet wurden. Über 3500 Sorten im heutigen europäischen Sortenkatalog gingen auf diese Art der Mutationszüchtung zurück, so Studer. Das Prinzip Zufall habe bei diesen «traditionellen» Züchtungsmethoden immer eine Hauptrolle gespielt.

Doch mit neuen Technologien wie CRISPR/Cas habe sich das in den letzten Jahren geändert. Durch die enormen Fortschritte in der Genomforschung könne man bereits vorab viele zuverlässigere Aussagen über mögliche Zuchteigenschaften machen, erklärte der Professor. CRISPR/Cas ermögliche es, diese zielgerichtet im Genom zu verändern, anstatt wie bisher nach dem Prinzip Zufall. «In der einfachsten Form angewendet lassen sich mit CRISPR/Cas Mutationen erzeugen, die im Rahmen der Evolution täglich und überall entstehen», erklärt der ETH-Professor. Natürlich entstandene und mit der Genschere erzeugte Mutationen würden sich dementsprechend nicht voneinander unterscheiden lassen. Bei komplexeren Anwendungen von CRISPR/Cas, nämlich jenen, die der klassischen Gentechnologie nahekommen, müsse differenziert geurteilt werden: «Es ist ein Unterschied, ob man arteigene oder artfremde Gene einfügt, oder man im Erbgut von Pflanzen oder Menschen arbeitet.»

Genpool von Wildformen nutzen

Studer sieht den nutzbringenden Einsatz von Technologien wie CRISPR/Cas vor allem in Kulturpflanzen mit genetisch komplexem Erbgut wie beispielweise Weizen oder bei langen Züchtungsprozessen wie beispielsweise dem Apfel. Resistenzgene könnten damit schnell an der richtigen Stelle eingefügt werden. Bei der Züchtung heutiger Kulturpflanzen sei im Genom oft einiges auf der Strecke geblieben, was heute vielleicht interessant sein könnte. Bei Tomaten beispielsweise könnte die genetische Vielfalt durch die Nutzung des grossen Wildgenpools vergrössert werden und so möglicherweise verloren gegangene Eigenschaften zurückgeholt werden. So entdeckte die Züchtungsfirma Enza Zaden beispielsweise im Genom einer Wildtomate ein Resistenzgen gegen das Jordan-Virus.

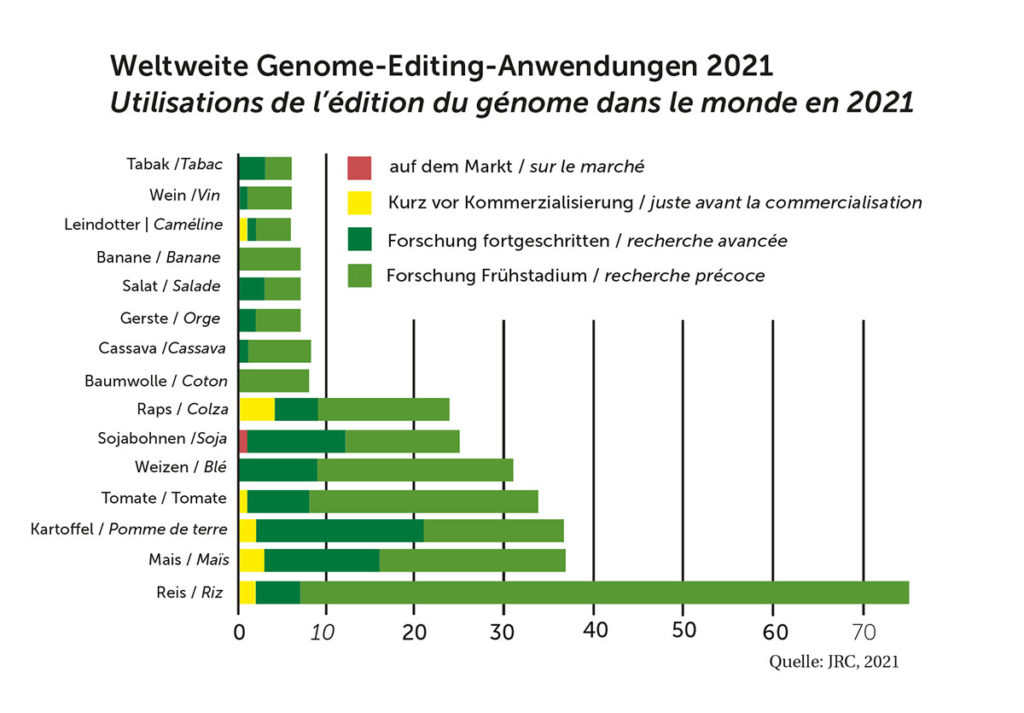

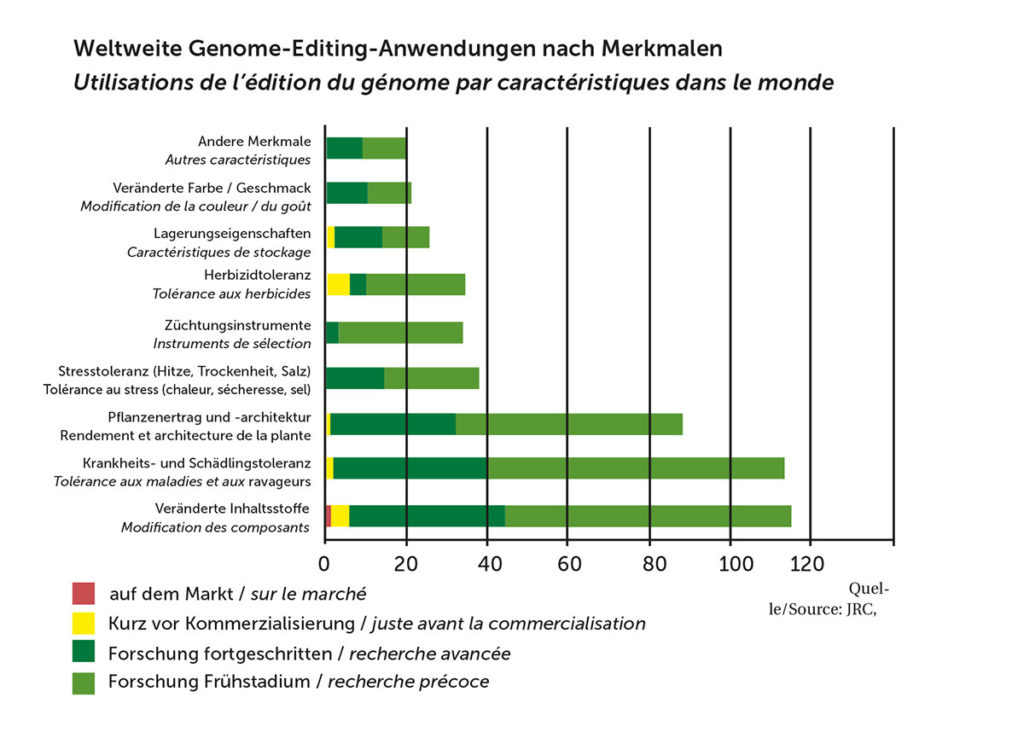

Weitere Möglichkeiten bestünden laut Studer bei der Erhöhung von erwünschten Inhaltsstoffen wie beispielsweise den Glucosinolaten in Brokkoli, was ohne Einfügen von Fremd-DNA durch Genomeditierung relativ einfach möglich sei. «In der künftigen Forschung wird es interessant sein, was man durch Ausschalten oder Hinzufügen von Gensequenzen erreichen kann», sagte Studer. Bei vielen Gemüsearten ist die Forschung bereits weit fortgeschritten und erste Markteinführungen von genomeditierten Sorten stehen bevor. Im Interesse stehen dabei Eigenschaften wie Lagerfähigkeit, Stresstoleranz, Geschmack oder Krankheits- und Schädlingsresistenzen.

Risiken der Genom-Editierung

Ein Teil der Schweizer Bevölkerung fürchtet grosse Risiken bei der Gentechnologie. Ein nationales Forschungsprogramm habe aber bereits vor 10 Jahren gezeigt, dass von gentechnisch veränderten Pflanzen keine Risiken für Mensch, Tier und Umwelt ausgingen, die nicht auch bei konventionellen Pflanzen vorkommen, erklärt Studer. Inzwischen ist dies durch zahlreiche und grossangelegte internationale Studien bestätigt worden. «Es sind zurzeit keine Risiken bekannt, die effektiv der Technologie zuzuordnen sind.» Gerne würden im Zusammenhang mit Gentechnologie grosse Monokulturen von Soja in Südamerika kritisiert. Doch diese Anwendung habe nichts direkt mit den Risiken der Technologie zu tun. Die Risiken von Genom-Editing seien nach heutigem Wissensstand geringer als bei der klassischen Gentechnologie. Auch im Vergleich zur Mutationszüchtung seien die Risiken ähnlich oder geringer. Man löse dort hunderttausende von Mutationen aus, ohne dass man wisse, was genau passiere. Die neuen Instrumente hingegen seien viel präziser und wirken zielgerichtet. «Aber es kann auch hier vorkommen, dass sie nicht hundertprozentig genau sind und es zu sogenannten Off-Target-Effekten kommt», erklärt er. Auch das sei eigentlich normal in der Pflanzenzüchtung und wird im Züchtungsprozess ausselektiert.

Rechtlichen Rahmen anpassen

Für Bruno Studer ist die Genom-Editing nur eines von mehreren Werkzeugen in der Pflanzenzüchtung. «Es kann dort nutzbringend eingesetzt werden, wo wir mit unserer klassischen Züchtung an Grenzen stossen.» Und von diesen gibt es bekanntlich immer mehr. Das Gentechnologie-Gesetz sei aber nicht für das gemacht, was es heute eigentlich zu regulieren gäbe. Es gehe auf eine Zeit zurück, in der die Gentechnologie neu war und man nicht wusste, was zu erwarten war. Heute wisse man aber viel mehr. Für ihn ist klar: «Nicht die Technologie an sich, sondern die Anwendung ist einer Risikoprüfung zu unterstellen.» Mittel bis längerfristig führe kein Weg daran vorbei, dass man das Produkt, die Eigenschaft einer Pflanze für eine Risikoprüfung in den Vordergrund stelle und nicht, wie diese entstanden sei.

Unterdessen scheint es auch in der Politik ein Umdenken zu geben. So erteilte das Parlament dem Bundesrat den Auftrag, bis Mitte 2024 eine risikobasierte Zulassungsregelung vorzulegen, wie gentechnisch veränderte Organismen mit arteigenem Erbmaterial vom Gentech-Moratorium ausgenommen werden könnten.

Kommentare